LES TROUBLES DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE

01

Qu’est-ce que les tsaf ?

La consommation d’alcool pendant la grossesse est toxique pour le développement du futur bébé, en particulier pour son cerveau. L’exposition in utero à cette substance entraîne chez l’enfant des troubles neurodéveloppementaux dénommés : Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF).

Les troubles du neurodéveloppement s’expriment dès l’enfance. Ils se caractérisent par une altération du développement cérébral, entraînent des difficultés dans les sphères scolaire, professionnelle, sociale et familiale.

On distingue deux formes principales de TSAF :

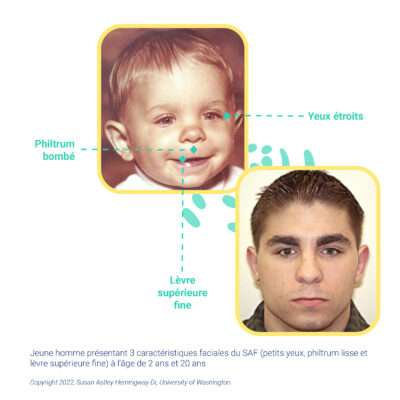

01 | Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF)

C’est la forme la MOINS COURANTE mais la plus visible dès la naissance, en raison des traits faciaux caractéristiques.

Cette forme associe un retard de croissance (poids et taille), une petite tête (microcéphalie), des traits du visage caractéristiques (yeux étroits, relief entre le nez et les lèvres peu apparent ou effacé et lèvre supérieure mince) et d’importants troubles cognitifs et comportementaux.

D’autres malformations d’organes peuvent aussi être associées : cérébrales, cardiaques, rénales, squelettiques, sensorielles, etc.

02 | Troubles du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale Non Syndromiques (TSAF-NS), aussi appelé selon les recommandations Troubles du Neurodéveloppement liés à l’Alcool (TNDLA)

C’est la forme la PLUS FREQUANTE.

Cette forme présente une variété de troubles cognitifs et comportementaux (ex : troubles de l’attention, difficultés de compréhensio, d’apprentissage, difficulté de gestion des émotions, …), mais sans anomalies physiques visibles, d’où la difficulté de repérage.

Les personnes atteintes de TSAF-NS présentent donc un HANDICAP INVISIBLE, elles sont très peu repérées et sous diagnostiquées.

LES TSAF = SAF + TSAF-NS

À NOTER : Les chercheurs français se sont accordés sur l’utilisation du terme TSAF, traduction du terme FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) utilisé par les anglo-saxons. Avant 2020, les acronymes TCAF (troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale) et ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale) étaient majoritairement utilisés.

02

La fréquence des tsaf

Les TSAF concerneraient ≈ 1% des naissances (soit 8000 nouveau-nés par an en France) et les SAF avec traits faciaux caractéristiques ≈ 1 ‰ naissances.

On estime qu’environ 600 000 Français sont atteints de TSAF (enfants + adultes) à divers degrés.

Pour en savoir plus

Il n’existe pas de données statistiques propres à la France sur le nombre de personnes atteintes de TSAF en population générale ainsi qu’au sein du système judiciaire.

En France, leur prévalence est estimée autour de 1% de la population, à la lumière de données parcellaires obtenues par quelques études menées en métropole et dans les DOM-TOM et par extrapolation de celles obtenues dans d’autres pays développés comparables sur le plan socio-économique et culturel.

Les données épidémiologiques officielles de la Haute Autorité de Santé (Fiche-Mémo – juillet 2013) indiquent que l’incidence du SAF en France serait de l’ordre de 1,3 ‰ naissances vivantes par an. Celle de l’ensemble des TSAF dans les pays occidentaux serait de 9 ‰ des naissances vivantes par an.

On dispose d’une statistique précise établie par le Dr Dehaene pour la ville de Roubaix, où tous les enfants nés entre 1977 et 1979, puis entre 1986 et 1990, ont été diagnostiqués. Sur 8 ans, il y a eu en tout 21 402 naissances dont 102 cas de SAF.

L’incidence du SAF s’établissait donc à 4,8 ‰, soit significativement plus que l’estimation nationale, dans une région réputée touchée par l’alcoolisme (Source : « La grossesse et l’alcool », Collection « Que sais-je ? » 1995, page 103). Il est bien précisé qu’il s’agit uniquement de la forme SAF.

03

La toxicité de l’alcool pendant la grossesse

Quelle que soit la quantité absorbée et quel que soit le type de boisson alcoolisée, l’alcool est toxique à tous les stades de la grossesse et expose le bébé à des perturbations de son développement. Il est :

Durant la grossesse, les organes du bébé se développent à des périodes différentes. Ils sont sensibles aux effets de l’alcool avec un risque plus ou moins accru en fonction de leur stade de développement.

Les conséquences de l’alcool varient en fonction :

- de la quantité d’alcool absorbée

- des modalités de consommations (ex : binge drinking)

- de l’usage concomitantd’autres substances psychoactives (tabac, cannabis, médicaments, drogues, etc)

- de la capacité métabolique de la mère et de l’enfant

- de l’équipement génétique du fœtus, des facteurs nutritionnels, etc.

et contrairement aux idées reçues

le placenta n’est pas une barrière

« L’alcool consommé par la mère passe dans le sang du bébé par le placenta. Rapidement, son sang contient autant d’alcool que celui de sa mère. Egalement, son foie étant immature, il élimine l’alcool plus lentement, le fœtus reste donc exposé plus longtemps aux effets toxiques de l’alcool. Même en consommant peu et de façon espacée, l’alcool s’accumule dans le liquide amniotique dans lequel le bébé baigne et qu’il absorbe en permanence. »

04

Les conséquences de l’ALCOOLISATION FOETALE

Manifestations possibles et visibles dès l’enfance

01 | Aspects cognitifs

L’efficience intellectuelle reste souvent dans les limites de la normale, elle affecte toutefois les capacités de compréhension, d’abstraction et de généralisation avec pour conséquences des difficultés :

- à accéder à la structure formelle des choses (grammaire par exemple)

- à comprendre les notions de temps, d’espace, de propriété ou de valeur de l’argent

- à généraliser les consignes et les règles

- gérer les changements.

Les fonctions exécutives sont impactées (déficits d’attention, d’inhibition, de mémoire de travail et de planification) entraîne des difficultés à :

- se concentrer et à rester en place

- impulsivité et hyperactivité

- retenir l’information et à mettre en œuvre une consigne pourtant bien reçue

- planifier une tâche, résoudre des problèmes

- difficultés de compréhension de consignes, des règles de vie sociale

- gérer les transitions et changements.

L’ensemble des troubles du neurodéveloppement et un certain nombre de troubles cognitifs et comportementaux sont observables. Certains sont plus fréquents et évocateurs que d’autres :

- Trouble Déficit d’Attention avec Hyperactivité (TDAH)

- Trouble généralisé des fonctions exécutives

- Trouble de la régulation émotionnelle

- Trouble du développement intellectuel (TDI) léger à limite (les déficiences plus sévères sont exceptionnelles ou associées à d’autres causes)

- Trouble Oppositionnel avec Provocation (TOP)

- Troubles d’Acquisition de la Coordination (TAC)

- Trouble du langage oral

- Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

- Troubles spécifiques des apprentissages scolaires

02 | Aspects émotionnels

- difficultés de régulation des émotions

- Intolérance à la frustration

- colères en situation de stress et comportement d’opposition

- Anxiété, dépression, troubles de l’humeur

03 | Aspects sociaux (comportement adaptatif)

- difficultés à établir des limites personnelles et à lire les signaux sociaux

- familiarité excessive

- difficultés à voir les choses du point de vue d’autrui

- peut être socialement vulnérable et influençable

- difficultés à comprendre les règles sociales

- mauvais jugement social

04 | Comorbidités et troubles secondaires

Dans la majorité des situations, et à tous les âges, des répercussions secondaires peuvent s’ajouter aux troubles déjà présents :

- Rupture parcours scolaire, difficultés d’insertion professionnelle, risque de marginalisation, précarité

- Trouble de santé mentale : mauvaise estime de soi, anxiété, dépression, risques suicidaires

- Répercussions intra-familiales (syndrome d’épuisement parental, conflits, divorces)

- Conduites addictives (alcool, drogues)

- Fugues, opposition, provocation, comportements inadaptés voire mise en danger, comportement sexuel innaproprié

- Vulnérabilité aux « mauvaises influences », risques accrus à l’adolescence et à l’âge adulte de confrontation au système judiciaire en tant que victime, auteur ou témoin.

Leurs difficultés sont souvent mal interprétées notamment comme étant de la paresse, de la mauvaise volonté ou le résultat d’une éducation familiale défaillante dans des contextes socio- éducatifs ou affectifs difficiles.

Ces risques sont augmentés par le manque de reconnaissance de ce handicap, de prise en charge précoce et d’accompagnement adapté tout au long de la vie.

L’importance de l’environnement :

Ann Streissguth (1997) a identifié des facteurs de protection universels qui parviennent à diminuer les incapacités secondaires :

- Foyer stable, stimulant et de bonne qualité

- Maintien au sein d’une même famille

- Absence de mauvais traitement

- Accès aux services pour personnes atteintes de TND

- Un diagnostic avant l’âge de 6 ans

- Un milieu scolaire bienveillant

L’alcoolisation fœtale rend l’enfant plus vulnérable aux facteurs socio-éducatifs défavorables.

05

Un coût élevé pour la société

L’incidence des TSAF et ses répercussions sur les individus concernés mais aussi sur leur entourage en font un problème de santé publique. Cependant leurs impacts sur la société reste encore mal connu. Les données scientifiques sur les conséquences économiques des TSAF sont rares au niveau international (Popova et al. 2012) et inexistantes en France.

Le peu d’études disponibles suggèrent un coût élevé des TSAF, en termes de prise en charge. Au Canada, le coût associé aux TSAF est estimé à 21 642 $ par individu et par année et le coût total annuel était estimé à 5,3 milliards de dollars (Stade et al. 2009).

Principaux coûts directs :

- Recherche et prévention

- Prise en charge

- Aide sociale

- Justice

Ex. : les seuls coûts liés à la justice ont été estimés à 1,2 milliards $ par an au Canada (Thanh et Jonsson 2015).

À ces coûts directs, il faut ajouter les coûts indirects, notamment la perte de productivité.

06

historique : l’essentiel

- La toxicité de l’alcool pour l’enfant à naître est connue des civilisations antiques. Ce savoir se perd au cours du 19ème siècle.

- Au début du 20ème siècle la consommation d’alcool accompagne l’émancipation des femmes. On prône même les vertus de la bière pour les femmes allaitantes.

- 1968 : le syndrome d’alcoolisation fœtale est décrit par le Dr Paul Lemoine à Nantes. Il n’y aura aucun écho dans le monde médical.

- 1973, à Seattle : les pédiatres américains Smith et Jones décrivent de nouveau le syndrome, avec un retentissement international.

- Années 80 : les Dr Titran et Dehaene, dans la région Nord-Pas-de Calais, sont les pionniers dans la prise en charge des enfants atteints de TSAF.

- 2007 : apparition du pictogramme de prévention sur les boissons alcoolisées.